在最终来到会场走上一遭之前,谁都不知道2050大会将是什么样子,没人能够界定,也没人能够描述得清楚。前面是一片未知的汪洋,也许是沼泽,谁知道呢。

但如果我们不能勇于对未知,暗自消化内心那种期待与不安间的张力,新生事物又怎么可能到来?

这种全然的不确定性,来自于大会组织方式上一次彻底的“去中心化”,而这种组织方式,归因于发起人王坚博士对本次大会性质的一种预期。

英文中“Conference”(会议)一词,源自拉丁文“Conferre”,即con(together)+ferre(bring),意思是集合、使团结。中文的“会”字,含义更为丰富,本意是“合”(说文:會,合也),也指相合、时机、领悟、恰逢、一定等。从这里能够看到人与人的相遇、心与心的交融,以及由此生长出来的机遇与领悟。

然而,一旦“Conference”变得西装革履起来,一旦它有了主题、框架与目标,一旦大咖与吃瓜群众们之间的分野愈发地不由分说,“会”就走了味道,并且越走越远了。

偏偏这次,博士想要反其道而行之,他希望让青年们在台上说,而大咖们在台下听,来上一场彻彻底底的“Unconference”。这种反转会议的本意,恰在于让会议返璞归真,回到人与人、心与心的相遇相合。

具体操作,就是赋予青年(团队)彻底的自由,任大家自发地申请新生论坛、团聚活动乃至展区展位,自主地策划主题、组织内容、邀请嘉宾,只要与大会的方向(青年、科技、团聚、志愿)相向,并能通过一个宽容的审核。

关于大会的内容形式,也是随时保持开放、机动,因此在三天的时间里,除了上述三种可算作常规的形式,这里还发生了足球赛、篮球赛、人机围棋大赛、星空露营、晨跑比赛、音乐会、实验戏剧等等。满地跑着机器人、机器狗什么的,满天飞着各种无人机。下次就有人来这里搞行为艺术了你信不信。以至于过后很多人会说,早知道可以这样,我们也怎样怎样了。So,why not?

青年,本就包含着干细胞一般初生的丰富,所需要的只是一个可能乘载并且保鲜的平台。这正是博士想要成就的。而在这一切成形之前,没人能够想见,它是博士心中的一个愿景。凭着博士对青年们的信心,也凭着所有参与者对博士的信心,大家终能化无形为有形。

信心,是逻辑的跃点,正是在这个点上,不可能得以被超越。

于是,贪玩的贤二就去一探究竟了……

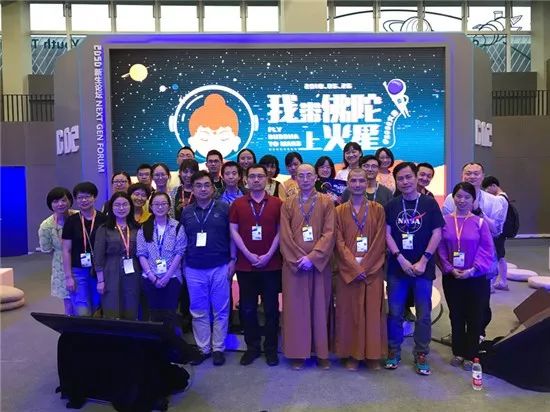

作为大会筹备组的志愿者、极客邦科技(大会核心策划、执行团队之一)的首席科学记者杨赛,去年因采访而和龙泉寺结缘,这次成为了新生论坛“我带佛陀上火星”的出品人。

就知道有人(佛教徒)会问,为什么不是“佛陀带我上火星”呢,谁是老大?好吧,浅的咱们可以讲“缘起”,深了或者说说“唯识”。然而对更多数前来参会的青年来说,这却是一个别具吸引力的题目。所以还要我说什么呢?这再次说明了,教条是真知的反动。

我们这样定位“我带佛陀上火星”这一新生论坛的主旨:助启科学与人文的重逢,带入佛教和中华文化的时代关切。

当科学、人文、佛教、中华文化等,还需要人为努力地聚合;当他们被当做一门门独立的学科摆上“Conference”的时候,一切已经分别得太久。

为此,我们专门请到了清华大学科学史系副教授张卜天博士。张卜天专注于科学思想发展,以及现代观念演变等主题,近20年来笔耕不辍,已完成40余本学术专著的汉译工作。独立策划并支撑着两个系列译丛(湖南科技的“科学源流译丛”以及商务的“科学史译丛”),凭一己之力,正积累起整一个学科的专业译著。

张卜天认为:“长期以来,我们对作为西方文化组成部分的科学缺乏深入认识,对科学的看法过于简单粗陋,比如至今仍然意识不到基督教神学对现代科学的兴起产生了莫大的推动作用,误以为科学从一开始就在寻找客观‘自然规律’等等。”(《科学史译丛总序》,2016)

同时,“我们对现代世界的概念体系和思维模式早已习以为常,几乎难以设想其他世界观存在的可能性。对于现代化所产生的问题,我们往往沿用其固有的逻辑和方法短视地加以解决,而没有意识到应当从整个事情的根本处进行反思。”(《科学源流译丛总序》,2009)

本次论坛上,张卜天以“古人为什么不喜欢创新”为题,厚积薄发又提纲挈领地对“创新(Innovation)”“创造性(Creative)”“现代性(Modern)”三个重要观念,进行了观念史梳理。尽管现场观众们一下子穿越懵了,在我听来,却已然是巨浪滔天。

从这些讲述中,细心的你一定能够发现,所谓思想史的发展,并非是在一个同一的、均质的世界中的线性进程,而是有关世界本身的演变。世界(即世界观)的变化,引发这一体系中所有的思想观念,都具有了不同以往的含义。

因此当我们谈论“观念史”(科学史、艺术史乃至一切“史”)时,要能够意识到,其中所涉及并反映出的,在最底层,首先是世界的切换。这一层意识不到,概念必然混淆,逻辑必然跳跃。例如所谓“辉格史观”,问题的症结恰在这里。

关于这一点,单是看看张卜天“科学源流译丛”里面的一些书名,都能够体会。如《世界的重新创造:近代科学是如何产生的》《世界图景的机械化》《重构世界:从中世纪到近代早期欧洲的自然、上帝和人类认识》《无限与视角(即透视)》等。而这一层视角的建立,本身也是这套丛书的一大价值。

说句实在话,果真能把这些整明白了,就已经是一个站在未来的人了。所以奋起吧,青年!

几乎所有的龙泉寺出家人,都知道张卜天。去年我曾在全僧团的大课上,郑重给大家安利过他和他的两套译丛。也是借本次大会的因缘,才第一次见面,但见了面,又像是老友重逢一般。

当初佛教刚传来中国的时候(东汉),因为弥补了儒家文化在终极关怀问题(生从何来,死往何去)上的缺位,因此很快在中国扎下根来,并从此使中华文化妥妥地具备了一个超越的维度。立足此岸,又能超越此岸;立足本土,又能悲济众生。这种超越性,构成了中华文化在长时历史发展中所内具的一种韧性,任凭世间沧桑动荡,而彼岸的秩序恒常相续。这种超越性,也使得汉传佛教得以传入日本,并在上个世纪从日本远播欧美。正所谓“信心是精神力量的源泉。”

但这过去不久的事情,却变得让现代人难以认识。为什么呢?

让我们设想,在一个远古时代的深夜,山洞深处亮着一堆篝火,我们的一些祖先依偎在一起,用拙朴的声音相互问候着什么。这时有个天才用木炭在石壁上画下一只雄健的野牛,众人屏住了呼吸,随即又发出了一声敬畏的赞叹。

他们正准备向心中这一神性力量祈祷么?或者他在述说昨日探险的新发现?又或者他的笔画触及了大家心中一种无法言传的共鸣?再或者他们在规划并组织一场狩猎?

如此,一个现代人一定要分成几科才能认识这一个场景,或宗教、或科学、或艺术、或政治等等。但可能对古人来说,这原本都是一回事。因为他们的世界,从未分别。

“实际上,把‘宗教’当成科学的对立面,把宗教当成科学所不是的东西,以此为自己划定新的领地,这种科学观乃是在19世纪下半叶才逐渐形成的。……科学与宗教之间永恒冲突的叙事被炮制出来,以巩固当时划定的界限。”(张卜天,《科学与宗教的领地》译后记,2016)

今天当我置身于2050大会会场的时候,这一身僧服还是会遇到一些异样的眼光(当然已经比七年之前第一次去参加IT会议时好些了,不再被围观)。这种异样的眼光,正来自于上文所述的这一界限。

但碰巧这界限在我的世界中是不存在的,并且我也相信,我的世界,就是未来的世界。有一天,当身为出家人的我出现在2050大会的会场上,而人人对我视而不见时,未来便来临了。

我们打算在“我带佛陀上火星”论坛上做的,正是这样一件事。

上个世纪八十年代初,诗人顾城创作了一组以“布林”为主人公的诗歌,名为《布林的档案》。这一自幼潜藏在诗人心底的形象,突如其来地迸发,使诗人的艺术创作,完成了一次自我更新,“好像是再生,一瞬间就挣开了我苦苦所求的所有抒情方式”。

诗人谈到:“布林是一个孙悟空、唐吉坷德式的人物,很小的时候就在我心里捣乱。他不规范、喜欢逃学的天性,使我觉得很有趣。……十二岁时,我下农村了,不知怎么就忘了布林。再后来,在我忙于谋生和谋求真理的年代,他一动不动,像死了一样安静,也许真的死了,我就是翻出小时的东西,也只是漠然地笑笑。时间的活塞一直推压到一九八一年六月的一个中午,我突然醒来,我的梦发生了裂变,到处都是布林,他带来了奇异的世界……”(1983)

孙悟空是中国文化里一个特别的人物,他玩世不恭又敢于破旧立新,作为宗法社会的一个修正因素。顾城的布林也是如此,在新的世俗世界中,他像一个顽童一般,游走于刻板秩序的两边,超越对立,将成见戏笑于无形。

今天是六一,在此特别选了一首布林的小诗送给所有参加2050大会的青年们。来年见。

《布林的遗嘱》

所有来交售悲哀的人

都必须

像洋白菜那么团结

都必须用唯一的方法

转一下金字塔

使它四面沾满阳光

(1981.12)

2018.06.01

原本机器人眼中的像素世界,后来成了孩子们的积木乐园

商飞展区的飞机模型

参加晨跑活动的机器狗

志愿者们在极客龙泉展区

他来团聚现场问个问题,就又去站岗了

“我带佛陀上火星”新生论坛会场

人机围棋对抗赛

一出实验戏剧

极客邦科技创始人霍泰稳的乐队在青年舞台上演出

张卜天的两个译丛

张卜天谈“创新”观念史

张教授带我们去游览他心中的杭州隐秘风景

论坛五位嘉宾和志愿者合影